…

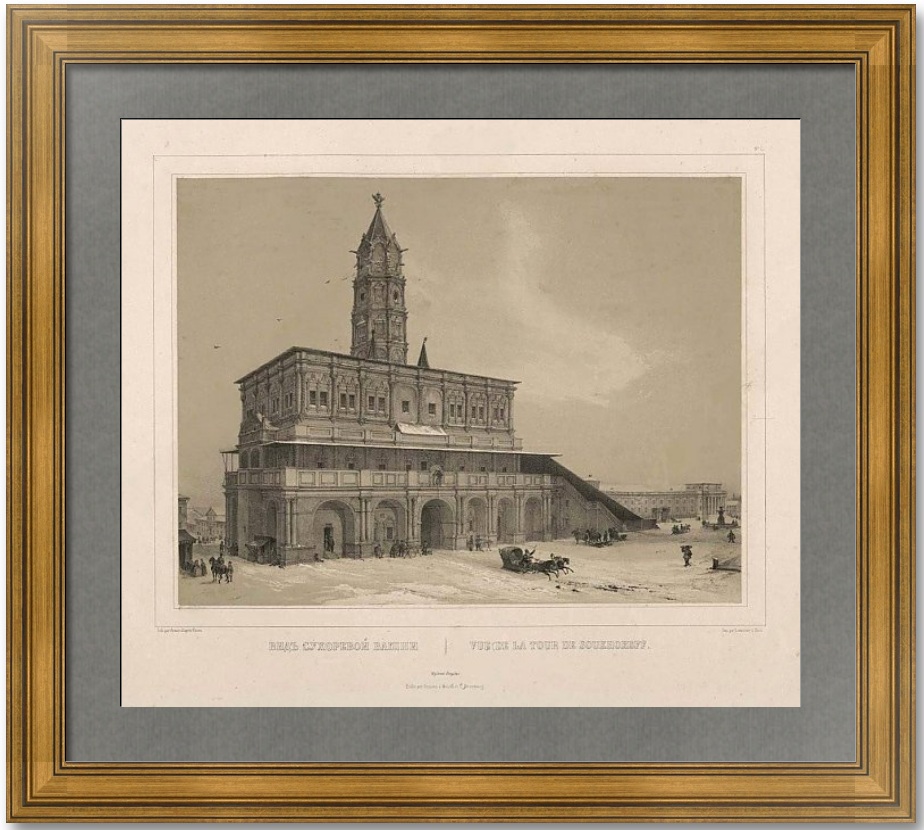

Сухарева башня. Вид со стороны Сретенки.

Сухарева башня – перед зданием заснеженная площадь, на которой изображены фигурки людей и лошади. На переднем плане в центре повозка, запряженная тройкой лошадей. В правой части изображения видно двухэтажное здание с колоннами. Сухарева башня — один из красивейших памятников московского барокко. Названа в честь полковника Л.П. Сухарева, сохранившего верность Петру I во время стрелецкого бунта. Она была построена в 1692–1695 гг. на месте Сретенских проездных ворот Земляного города, которые охранял второй стрелецкий полк под командованием Сухарева. Здание представляло собой каменные палаты с часовой башней. Когда в 1701 г. в нем разместилась Школа математических и навигацких наук (первое светское учебное заведение в России), М.И. Чоглоков надстроил второй этаж и увеличил высоту башни. В ней ближайший сподвижник Петра I, генерал-фельдмаршал, дипломат и ученый, граф Я.В. Брюс устроил первую в столице обсерваторию. В 1715 г. школу перевели в Петербург, а ее место заняла Адмиралтейская контора. С 1829 г. в Сухаревой башне устроили водонапорный резервуар Мытищинского водопровода, а в 1934 г. она была разобрана.

Литография отнсится к числу лучших графических видов старой Москвы XIX столетия и имеет историко-культурное, художественное значение, может представлять интерес для музейного собрания. Извествый экземпляр литографии: Российский национальный музей музыки (музейный номер: ГЦММК КП-6243. 7912/III).

Иосиф-Евстафий Иосифович Вивьен де Шатобрен (Жозеф Эсташ Вивьен де Шатобрен; Joseph Eustache Vivien de Châteaubrun, 1793—1852) — русский портретист-акварелист французского происхождения, литограф и миниатюрист. Происходил из французского дворянского рода, приехавшего в Россию из Польши. В 1818—1850 служил в Кремле преподавателем рисования в Дворцовом архитектурном училище. В 1850 году вышел в отставку по болезни. Обучал на дому юного И. С. Тургенева чертежам и рисунку. Известен как автор портретов ряда выдающихся современников, в том числе П. Я. Чаадаева, В. Л. Пушкина, П. А. Вяземского, Е. А. Баратынского.

Луи Жюль Арну (1814 – 1868) – живописец и литограф, офортист, работал в мастерской Лемерсье, выполнял заказы для издательства Дациаро, участвовал в Парижских Салонах (1852-1867), известен как автор литографированных видов Парижа, Санкт-Петербурга и других городов и областей.

Джузеппе Дациаро (1806 – 1865) приехал в Россию из Италии, занимался в Москве продажей литографий и имел два магазина на Лубянке и Кузнецком мосту. В 1849 году стал владельцем магазина в Петербурге на углу Невского проспекта и Адмиралтейской площади, а несколько лет спустя и в Париже на Итальянском бульваре. Для печати Дациаро сначала пользовался услугами петербургской мастерской К.И. Поля, а с середины 1840-х годов – парижской типографиeй Лемерсье. К работе привлекался широкий круг живописцев и литографов того времени. Среди них: Фердинанд Виктор Перро, Луи Пьер Альфонс Бишебуа, Филипп Бенуа, отец и сын Арну, Адольф Жан Батист Байо, Луи Жюльен Жакотте, Гийом Луи Пьер Регаме, Э. Обрен, Шарль Клод Башелье, Виктор Винсент Адам, Самуэль Фридрих Дитц, Жан-Александр Дюруи. Литографии пользовались большим спросом, хотя стоили уже в те времена недешево. Успех объяснялся тем, что литографии были мастерски нарисованы и качественно напечатаны. Кроме того, в отборе материала издатель удачно ответил запросам и русской, и иностранной публики: в России 1840-е годы стали временем всеобщего увлечения отечественной историей, а в Европе после победы российских войск над Наполеоном появилась мода на все русское.

Жозеф Роз Лемерсье (Joseph Rose Lemercier, 1803-1887) – литограф-печатальщик, основатель известной парижской фирмы “Л. и К°”, существующей с 1828 г. Он был в 1825 г. учеником изобретателя литографии, Зенефельдера и своими трудами много способствовал успехам этого мастерства. В 1840-60 гг. считался лучшим печатальщиком рисунков на камне в целой Европе, и к нему обращались из всех ее краев, в том числе нередко и из Poccии, когда требовалось издать литографическим способом что-либо тонко исполненное и действительно художественное. (Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907).